»Die Wildente«

Simon Stone frei nach Henrik Ibsen • Koautor: Chris Ryan • Deutsch von Brangwen Stone • Deutschsprachige Erstaufführung

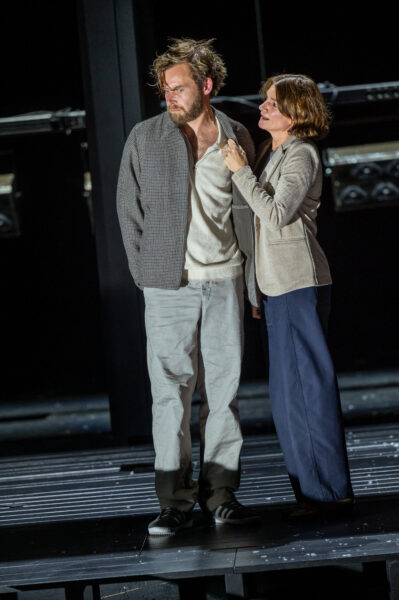

Werle Florian Eppinger

Gregers Gabriel von Berlepsch

Hjalmar Bastian Dulisch

Ekdal Gerd Zinck

Gina Rebecca Klingenberg

Hedvig Lou von Gündell

Regie Schirin Khodadadian

Bühne Michael Lindner

Kostüme Charlotte Sonja Willi

Video Jonas Dahl

Musik Johannes Mittl

Dramaturgie Michael Letmathe

Regieassistenz Lillian Sophie Jöster

Videoassistenz Wiebke Schnapper

Soufflage Julia Schröder

Inspizienz Bénédicte Gourrin

Regiehospitanz Linn Bongard

Aufführungsdauer ca. 1 Stunde, 45 Minuten, keine Pause

Aufführungsrechte S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Fotos Thomas Müller

Bild- und Tonaufnahmen sind während der Vorstellung nicht gestattet.

Ein großer Dank gilt André Schaper für die Übungen am Schießstand sowie Andrea Strube für ihre Stimme. Besonders aber danken wir Ralf Sepan, ohne dessen Leidenschaft für den heimischen Wald der Ekdalsche Dachboden nie hätte auf die Bühne gelangen können.

Technische Leitung Marcus Weide / Produktions- und Werkstättenleitung Lisa Hartling / Produktionsleitung (in Vertretung) Henryk Streege / Technische Einrichtung Thomas Tessenow / Beleuchtung Michael Lebensieg / Tontechnik Julian Wedekind (Leitung), Mathis Albrecht (Einrichtung) / Requisite Sabine Jahn (Leitung, Einrichtung) / Maske Frauke Schrader (Leitung), Marlene Steinmann, Mats Marcinkowski (Einrichtung) / Kostümausführung Ilka Kops (Leitung), Heidi Hampe, Stefanie Scholz / Malsaal Eike Hansen / Schlosserei Robin Senger / Dekoration Regina Nause, Axel Ristau / Tischlerei Maren Blunk

»Nimm einem Durchschnittsmenschen seine Lebenslüge, so nimmst du ihm zugleich sein Glück.«

Henrik Ibsens »Die Wildente« und ihre Adaption von Simon Stone

Henrik Ibsen schrieb »Die Wildente« 1884, zu einer Zeit, in der er bereits als einer der wichtigsten Erneuerer des europäischen Theaters galt. Nach Skandalerfolgen wie »Nora oder Ein Puppenheim« oder »Gespenster« wandte er sich in diesem Stück einer tiefgründigen, zugleich vielschichtigen Familiendramatik zu, die sich mit den Fragen nach Wahrheit, Lüge, Schuld und Lebensillusion befasst.

Im Mittelpunkt steht die Familie Ekdal: Hjalmar, der erfolglos um Anerkennung ringt, seine Frau Gina und die Tochter Hedvig, die von Krankheit bedroht ist. In ihrer Wohnung lebt auch der alte Großvater Ekdal, ein gebrochener Mann, der nach einer Gefängnisstrafe seine Tage mit Jagdspielen auf dem Dachboden verbringt. Dort befindet sich auch die titelgebende Wildente, ein verletztes Tier, das halb gefangen, halb behütet in einem künstlichen Lebensraum überlebt.

Die fragile Ordnung dieser Familie gerät ins Wanken, als Gregers Werle – ein Freund aus alten Tagen – in ihr Leben tritt. Er glaubt, er müsse Hjalmar die »ganze Wahrheit« über die Vergangenheit seiner Frau offenbaren und die Familie von Illusionen »befreien«. Doch was als moralischer Idealismus beginnt, endet in einer Tragödie.

Ibsen erzählt hier nicht nur eine Familiengeschichte, sondern formuliert ein radikales Paradox: Der Mensch braucht Illusionen, um leben zu können. Die schonungslose Wahrheit, so suggeriert das Stück, kann ebenso tödlich sein wie eine Lüge. Die Wildente wird so zur Metapher für das Überleben im Zwischenraum von Wirklichkeit und Täuschung – ein verletztes Wesen, das nur im Schutzraum der Illusion existieren kann.

Simon Stones Adaption – eine heutige Sprache für alte Konflikte

Der australische Regisseur und Autor Simon Stone ist bekannt dafür, Klassiker neu zu befragen. Er nimmt die Grundkonstellationen der alten Stoffe, verändert die Form, entfernt das Pathos und führt sie in eine Sprache und Lebenswelt, die uns heute unmittelbar betrifft. So auch in seiner Adaption von »Die Wildente«.

In einer Gegenwart, die Authentizität, Transparenz und »Schonungslosigkeit« oft als höchste Werte preist, wirkt Stones Adaption wie eine Spiegelung unserer eigenen Lebenswelten: Wie viel Wahrheit erträgt ein Mensch? Welche Lügen sind notwendig, um das Zusammenleben möglich zu machen? Und wann kippt moralischer Idealismus in Rücksichtslosigkeit?

Stone übernimmt Ibsens Kernfragen – was Wahrheit, was Lüge im menschlichen Zusammenleben bedeuten – und zeigt sie in einem gegenwärtigen Milieu. Seine Figuren sprechen die Sprache unserer Zeit: direkt, schnell, lakonisch, oft schmerzhaft entblößend. Die bürgerliche Wohnzimmerwelt des 19. Jahrhunderts wird ersetzt durch eine heutige Szenerie, in der die Konflikte der Familie ebenso vertraut wirken wie die brennende Sehnsucht nach Harmonie, Anerkennung und Liebe.

Die berühmte Wildente ist bei Stone nicht mehr real auf der Bühne, sondern bleibt als Echo, als inneres Bild. Doch ihre Bedeutung als Metapher für das verletzte, gefährdete Leben bleibt bestehen. Auch in Stones Version ist es die Tochter, deren Schicksal das Drama auf den Höhepunkt treibt und die Frage offenlässt, ob kompromisslose Wahrhaftigkeit zerstörerisch wirken kann.

Die Lebenslüge – zwischen Selbsttäuschung und Überlebensstrategie

Das Stück kreist wie kaum ein anderes um den Gedanken der Lebenslüge. Gregers Werle, der Wahrheitsfanatiker des Dramas, prangert sie an und will die Menschen in seiner Umgebung »befreien«. Doch Ibsen, wie auch Stone, zeigt: Was von außen als Lüge erscheint, kann im Inneren ein Schutzraum sein. Die Familie Ekdal lebt in eher einfachen Verhältnissen, doch sie hat sich einen kleinen Kosmos erschaffen, der Trost und Sinn stiftet.

Der Mensch kann ohne Lebenslügen nicht existieren.

Sie sind keine Lügen im moralischen Sinne, sondern Teil der psychischen Ausstattung, die uns erlaubt, mit Brüchen, Niederlagen und Schuld umzugehen. Doch damit stellt sich die Frage: Kann oder soll man sich von diesen Konstruktionen befreien? Ibsen beantwortet sie nicht eindeutig. Einerseits entlarvt er die Selbsttäuschungen als trügerisch und gefährlich, andererseits zeigt er, dass eine reine Wahrheit unerträglich sein kann. In dieser Ambivalenz liegt die Modernität des Stücks. Simon Stone führt diesen Gedanken weiter: Vielleicht ist die zentrale Frage heute nicht, ob wir ohne Lebenslügen leben können – sondern wie wir lernen, sie als Teil des menschlichen Daseins anzunehmen, ohne ihnen völlig zu verfallen. Zwischen radikaler Wahrheit und notwendiger Täuschung öffnet sich der Raum, in dem Menschen überhaupt miteinander leben können.

Ererbte Lebenslügen – ein unsichtbares Erbe

Lebenslügen sind selten nur individuell. Sie werden in Familien, manchmal über Generationen hinweg, weitergegeben. In »Die Wildente« wird dies deutlich: Die Verstrickungen der Väter – ihre Schuld, ihre Geheimnisse, ihr Schweigen – prägen das Leben der Kinder. Lebenslügen scheinen nicht nur Schutzräume, sondern auch Fesseln zu sein, die unbemerkt weitergegeben werden. Kinder übernehmen die Illusionen der Eltern, oft unausgesprochen, als Teil der familiären Atmosphäre. Das Schweigen, das Verschweigen, das Nicht-Wissen prägt ebenso wie die offenen Worte.

Simon Stone führt diesen Gedanken noch weiter. Geheimnisse, verdrängte Wahrheiten und Illusionen werden von Generation zu Generation weitergereicht – bis sie irgendwann nicht mehr zu tragen sind. Welche Geschichten geben wir weiter, bewusst oder unbewusst? Ist es das ein Erbe, dass nicht auszuschlagen ist? Und wenn ja, wie stellt man es an? Welche Illusionen prägen unsere Kinder, unsere Nachkommen? Und gerade hier liegt die Aktualität: In einer Zeit, in der gesellschaftliche Krisen – von Umweltzerstörung über Ungleichheit bis hin zu politischer Radikalisierung – nicht selten durch Schweigen oder Verdrängen überdeckt werden, stellt sich die Frage, wie viel Wahrheit wir der nächsten Generation zumuten. Sind unsere »Lebenslügen« Schutzräume – oder Lasten, die wir unbewusst weiterreichen?

»Theater ist die politischste Kunstform, die es gibt. « (Simon Stone)

Simon Stone (*1984 in Basel) wuchs in Cambridge/England und Melbourne/Australien auf. Nach einem Studium an der Melbourne University arbeitete er als Schauspieler, Autor und Theaterleiter. Mit der erfolgreichen Inszenierung und Überschreibung von »Die Wildente« (original »The Wild Duck«) am Belvoir Theatre in Sydney gelang ihm 2011 international der Durchbruch. 2014 inszenierte Simon Stone zum ersten Mal in Deutschland am Theater Oberhausen (»Die Orestie«). 2015 wurde er mit seinem Film »The Daughter« (basierend auf »The Wild Duck«) zum International Film Festival nach Toronto und zu den Filmfestspielen von Venedig eingeladen. Im selben Jahr wurde er Hausregisseur am Theater Basel. In Produktionen und Koproduktionen des Theaters Basel mit dem Burgtheater entstanden beeindruckende Stone-Inszenierungen, die fast jährlich zum Theatertreffen nach Berlin eingeladen wurden: »John Gabriel Borkman« (2016 – Burgtheater Wien / Theater Basel / Wiener Festwochen), »Drei Schwestern« (2017 – Theater Basel) und »Hotel Strindberg« (2019 – Burgtheater Wien/ Theater Basel / Wiener Festwochen). Für seine Arbeiten wurden Simon Stone mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. 2018 mit dem Kunstpreis in der Kategorie Darstellende Kunst der Akademie der Künste Berlin. Mit seiner Adaption von »Drei Schwestern« wurde er 2017 zum Autor des Jahres in der Kritikerumfrage von Theater heute gewählt.

(S. Fischer Verlag)

»Ich schaffe einen Spielraum, wo sich alle sicher fühlen und Risiken eingehen. Wo sie Eitelkeiten und Scham zu Hause lassen können.«

(Simon Stone)