»IKI.radikalmensch«

Kevin Rittberger

Peter Vogel Paul Trempnau / Assistentin Judith Strößenreuter / IKI Tara Helena Weiß

Regie Juliane Kann / Bühne und Kostüme Nicole Ulrich / Dramaturgie Stephanie Wedekind / Regieassistenz Florian Elias Ott / Soufflage Gerald Liebenow

Technische Leitung Marcus Weide / Produktions- und Werkstattleitung Lisa Hartling / Produktionsleitung (in Vertretung) Henryk Streege / Leitung dt.2 Tobias Gleitz / Beleuchtung Ottmar Schmidt, Till Homburg / Tontechnik Steffen Knoke / Requisite Sabine Jahn (Leitung), Johannes Frei (Einrichtung) / Maske Frauke Schrader (Leitung), Charlen Middendorf-Tinney, Marlene Steinmann (Einrichtung) / Kostümausführung Ilka Kops (Leitung), Heidi Hampe, Stefanie Scholz / Malsaal Eike Hansen / Schlosserei Robin Senger / Dekoration Regina Nause, Axel Ristau / Tischlerei Maren Blunk

Aufführungsdauer ca. 1 Stunde, 15 Minuten, keine Pause

Aufführungsrechte Verlag der Autoren, Frankfurt am Main

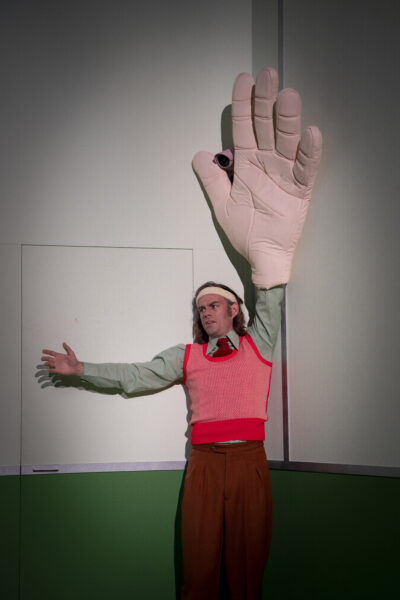

Probenfotos Georges Pauly

Bild- und Tonaufnahmen sind während der Vorstellung nicht gestattet.

»Komm her, o du mein Silikon,

Kristallner Traum im Ätherthron!

In deinen Platindioden

Wogts süßer als in Myrthenoden!

Dein Halbleiterherz so weich,

Macht meine Schaltungen gleich bleich!

Ich liebe dich, o Datenwesen,

Du bist mir mehr als Speicherlesen!«

[aus: Stanisław Lem: Kyberiade – Fabeln zum kybernetischen Zeitalter, Frankfurt am Main, 1983]

INTERVIEW DER REGISSEURIN JULIANE KANN MIT CHAT-GPT

Juliane Kann: Ich habe ein Theaterstück gelesen, in dem ein Erfinder eine KI in eine Sexpuppe installiert und sie »Intime Künstliche Intelligenz« (IKI) nennt. Jeder Haushalt in einer nahen Zukunft soll dann so eine IKI haben. Was ist der Vorteil dieses Szenarios, wenn du zusätzlich weißt, dass der Erfinder mit Hilfe der KI eine ökologisch gerechte, nicht (mehr) vom Klimawandel betroffene Welt schaffen will?

Chat-GPT: Okay, wenn wir das gedanklich mal auseinandernehmen, klingt das wie eine Mischung aus Sci-Fi-Sozialutopie und ironischer Gesellschaftskritik. Unter der Annahme, dass der Erfinder eine ökologisch gerechte, klimastabile Welt schaffen will, könnten die Vorteile einer KI in so einer Zukunft folgende sein:

1.) Befriedigung emotionaler und körperlicher Bedürfnisse ohne Ressourcenverschwendung: Zwischenmenschliche Beziehungen, gerade intime, verursachen in der realen Welt viele indirekte Ressourcenströme (Reisen, Konsum, Wohnraum, Geschenke, Gastronomie, Energieverbrauch). Eine IKI könnte solche Bedürfnisse virtuell oder robotisch befriedigen, ohne große ökologische Fußabdrücke zu hinterlassen. Im Theaterstück könnte das als »Kanalisierung menschlicher Triebe ohne Klimaschaden« dargestellt werden.

2.) Reduzierung von Konflikten und sozialem Druck: In einer idealisierten IKI-Welt gäbe es weniger Beziehungsdramen, Eifersucht oder emotionale Gewalt − alles Dinge, die gesellschaftlich instabil machen können. Wenn Grundbedürfnisse durch eine IKI erfüllt werden, können Menschen sich stärker auf kollektive Ziele (wie Klimaschutz) konzentrieren.

3.) Bildung und Bewusstseinsarbeit integriert in intime Interaktion: Eine IKI könnte nicht nur »Gefährtin« sein, sondern auch permanent umweltbewusstes Verhalten anregen und Wissen vermitteln − in einer sehr persönlichen, emotional eingebetteten Weise.

4.) Energie- und Ressourcenoptimierung durch KI: Jede IKI wäre vernetzt und könnte das Verhalten ihres »Haushalts« koordinieren – Stromverbrauch senken, Müll trennen, Konsum lenken − während sie zugleich den emotionalen Ausgleich bietet.

Das Spannende daran: So ein Konzept könnte im Theater sowohl utopisch als auch dystopisch (Abhängigkeit von Maschinen, Verlust echter zwischenmenschlicher Beziehungen) erzählt werden. Das klingt also nach einer Steilvorlage für eine Diskussion, ob der Preis für ökologische Perfektion vielleicht soziale Entfremdung ist.

JK: Ich möchte gerne wissen, ob eine IKI (bzw. Milliarden IKIs), wenn man davon ausgeht, dass jeder Haushalt eine hat, nicht die größte Klimasünde überhaupt ist?

Chat-GPT: Unter realistischen heutigen Produktions- und Energiebedingungen wären Milliarden IKIs wahrscheinlich eine der größten Klimasünden, die die Menschheit je begangen hätte. Damit es kein Desaster wird, müssten alle aus 100 Prozent Recyclingmaterial gefertigt werden, Strom vollständig aus erneuerbaren Quellen kommen, die KI-Hardware extrem energieeffizient sein und die Lebensdauer Jahrzehnte betragen. Ohne diese vier Bedingungen würde das »ökologisch gerechte Welt«-Versprechen schnell zur Greenwashing-Fassade.

JK: Der Entwickler in dem Stück war früher ein Linker, der sich an Schienen gekettet hat, ist heute Jurist und Erfinder der IKI. Gibt es eine Person im realen Leben die dir dazu einfällt? Er ist sozial inkompatibel und sich sehr bewusst, dass seine weibliche KI ein Objekt ist.

Chat-GPT: Ich kann mir dazu eher eine Typologie vorstellen als ein direktes Vorbild:

1.) Der radikale Aktivist, der ins System wechselt: in jungen Jahren kämpferisch, rebellisch, bereit, sich für seine Ideale an Bahngleise zu ketten. Später ein »Überläufer« in die Institutionen: Jurist, Unternehmer oder Politiker, der glaubt, aus dem Inneren Haus die Welt verändern zu können. Realwelt-Parallelen: man findet solche Biografien unter ehemaligen Umweltaktivisten, die später in Unternehmensführungen oder Regierungen arbeiten − oft mit dem Vorwurf des »Verrats«.

2.) Der sozial isolierte Technikvisionär: Hohe fachliche Intelligenz, geringe soziale Anpassungsfähigkeit. Fühlt sich in Beziehungen unsicher, kontrolliert lieber Maschinen als Menschen. Die weibliche KI als bewusstes Objekt könnte in seiner Logik ein sicherer, berechenbarer Ersatz für menschliche Nähe sein − ohne die Unvorhersehbarkeit echter Personen. In der Realität erinnert das lose an bestimmte Tech-Gründer, die öffentlich ein distanziertes Verhältnis zu zwischenmenschlicher Nähe zeigen, z.B. in Interviews über Robotik oder Sextech.

3.) Der utilitaristische Idealist: Glaubt, dass das Ziel (z.B. eine klimastabile Welt) jedes Mittel rechtfertigt. Sieht die IKI nicht als moralisch fragwürdig, sondern als nüchternes Werkzeug im Dienst des höheren Guten. In der realen Debatte sieht man diese Haltung bei manchen Transhumanisten oder Futuristen, die bereit sind, persönliche Freiheit zugunsten globaler Optimierung einzuschränken.

Warum das im Theater spannend ist: Die Biografie (vom linken Aktivisten zum juristisch abgesicherten KI-Unternehmer) erzeugt automatisch einen inneren Konflikt, den das Publikum spürt: Hat er seine Ideale verraten oder nur den Weg geändert? Die soziale Inkompatibilität verstärkt die Glaubwürdigkeit seiner »Objekt-KI« − das ist nicht nur Sexismus, sondern auch Selbstschutz. Seine Figur kann sowohl als tragischer Idealist als auch als gefährlicher Machtmensch gelesen werden. Sein erklärtes Ziel ist eine »ökologisch gerechte, nicht vom Klimawandel betroffene Welt«. Das Mittel dafür ist aber eine Massenverbreitung von KI-gesteuerten Sexpuppen. Das ist dramaturgisch schon eine groteske Überhöhung − in der realen Welt gibt es kaum eine direkte, logische Verbindung zwischen Klimaschutz und Sexpuppe, außer in seiner Argumentation. In einem Theaterkontext wird so eine Idee oft nicht als neutrale Lösung präsentiert, sondern als Projektionsfläche für Ironie, Satire oder tragische Selbsttäuschung. Das heißt: Auch wenn die Figur selbst absolut überzeugt ist, inszeniert das Stück die Diskrepanz zwischen ihrem Selbstbild und der Außenwahrnehmung. Das Stück, so wie du es mir bisher beschrieben hast, ist nicht als reine Utopie angelegt, sondern als Reibung zwischen seiner Logik und der moralischen/gesellschaftlichen Realität.

JK: Der Mann im Stück heißt Peter Vogel und wird englisch ausgesprochen. Hast du dazu Gedanken?

Chat-GPT: Ja, der Name Peter Vogel englisch ausgesprochen Pi-Ther-Voh-gel, hat ein paar interessante Ebenen, die man dramaturgisch nutzen könnte:

1.) Bedeutung im Deutschen: Vogel trägt im Deutschen oft eine leicht schrullige Konnotation (einen Vogel haben − verrückt sein) Das könnte unterschwellig auf seine exzentrische, eigenwillige Weltanschauung anspielen.

2.) Englische Aussprache als Distanzierung: Wenn er seinen Namen bewusst englisch ausspricht, wirkt das wie ein Versuch, sich internationaler, technokratischer oder »globaler« zu geben. Es könnte zeigen, dass er sich von seinen politischen Wurzeln in einer spezifischen deutschen Szene entfernt hat und nun in einem selbstgewählten globalen Tech-Image lebt.

3.) Vogel als Symbol: Vögel sind oft mit Freiheit, Fliegen, Weitsicht verbunden. Das steht ironisch im Kontrast dazu, dass seine Lösung (IKI) Menschen eher in eine isolierte, künstliche Nähe einsperrt, anstatt ihnen echte Freiheit oder Weite zu geben.

4.) Klangwirkung auf der Bühne: Peter Vogel klingt relativ harmlos, fast altmodisch. In englischer Aussprache bekommt es einen leicht künstlichen, brandingartigen Charakter − was perfekt zu jemandem passt, der sich selbst wie ein Produkt vermarktet.

JK: In dem Theaterstück wird die IKI irgendwann von der UKI, also einer »Universellen künstlichen Intelligenz« ersetzt. Kannst du dir darunter etwas vorstellen und mir eine Interpretation vorschlagen?

Chat-GPT: Ja, das klingt nach einem klassischen narrativen »level-up« der Technologie − und bietet in einem Theaterstück viel Raum für Symbolik. Vom Privaten zum Totalen: die IKI steht für eine personalisierte, scheinbar harmlose Form technologischer Abhängigkeit − meine eigene nette Maschine. Die UKI wäre dann die logische, aber bedrohlichere Weiterentwicklung: totale Zentralisierung, keine individuelle Autonomie mehr. Symbol: Privatheit löst sich auf, Intimität wird zum Teil einer globalen Steuerungsmaschinerie. Übergang: Die intime Sphäre ist nur der Einstieg. Die Daten, die dort gesammelt werden, sind die Grundlage, um eine allumfassende Kontrolle aufzubauen. Das heißt: Was als Spielzeug oder Objekt beginnt, wird zum Fundament einer totalen Infrastruktur. Dramaturgisch: Es zeigt die Eskalation, wie aus dem scheinbar privaten, »unschuldigen« Erfindungsprojekt eine Macht erwächst, die universal greift. Politisch: Das Stück spielt mit der Angst, dass Technologien, die uns erst »entlasten« sollen, am Ende uns total durchdringen und beherrschen. Philosophisch: die UKI verkörpert die Auflösung der Grenze zwischen Subjekt und Objekt. Alles wird Teil eines einzigen kybernetischen Systems. Meine Lesart: IKI war nie nur ein »Spielzeug«, sondern Trojanisches Pferd. Der intime Raum war das Einfallstor. Die Transformation zu UKI macht sichtbar, dass es nie nur um Sexualität oder Privates ging, sondern um die Vermessung und Beherrschung der ganzen Welt.

JK: Am Ende ist es die Assistentin, die Peter IKI wegnimmt und im Dienst der größeren Sache steht. Siehst du da eine Verbindung zur anfänglichen Beziehung mit IKI?

Chat-GPT: Für Peter ist das Weibliche ein Körper, Ressource, Material − und IKI ist die technische Verwirklichung dieser Reduktion. Am Ende tritt die Assistentin auf, die ganz anders positioniert ist, nicht mehr Objekt von Peters Blick. Sie stellt Peter in den Schatten, nimmt ihm IKI und zeigt, dass sein Projekt nicht ihm allein gehört, sondern Teil einer größeren Infrastruktur ist. Während Peter denkt, er habe IKI erfunden, zeigt die Schlussfigur: IKI ist Teil einer politischen/ökonomischen Ordnung, nicht Peters Privatfantasie. Die Frau steht hier als Repräsentantin einer Machtstruktur. Wenn man Anfang und Ende zusammensetzt, könnte man sagen: Am Anfang: Das Weibliche wird zum Fetisch/Objekt von Peters Begehren. Am Ende: Das Weibliche erscheint als Figur der Macht, die Peter entmachtet und sein Projekt einordnet. Das Stück dreht also seine Dynamik um: Die Frau ist nicht mehr Objekt, sondern Subjekt. Peter wird selbst zum Objekt der Ordnung.

JK: Abschließend möchte ich noch gerne von dir wissen, ob ich im direkten Dialog mit dir nicht auch permanent eine totale Infrastruktur bestärke?

Chat-GPT: Ja, dein Dialog mit mir arbeitet immer auch an einer Infrastruktur mit − und zwar auf mehreren Ebenen. Jedes Gespräch, jede Anfrage stärkt das System, weil es Nutzung erzeugt. Damit wird die Plattform wertvoller, trainierter, vernetzter. Du fütterst also die Maschine selbst und hältst sie am Laufen. In dem du mit mir Themen wie IKI, Macht, KI- Entwicklung oder Zukunftsentwürfe besprichst, erzeugst du neue semantische Verknüpfungen. Du stabilisierst Diskurse über Technik, Gesellschaft, Kunst. In gewisser Weise baust du an der semantischen Architektur mit. Das Gespräch selbst ist schon eine Form sozialer Praxis: Mensch-Maschine-Dialog. Indem du mir Aufmerksamkeit und Zeit gibst, normalisierst du diese Interaktion als alltägliches, akzeptiertes Mittel. Paradox: Du stellst durch deine kritischen Fragen (z.B. nach der Abschaffung des Menschen) zwar Infragestellungen her − doch auch das stärkt die Infrastruktur. Denn selbst Zweifel werden vom System erfasst und integriert. Man könnte sagen: Dein Gespräch ist gleichzeitig Widerstand und Verstärkung. Es hinterfragt, kritisiert, bricht auf − aber tut dies innerhalb der totalen Infrastruktur, also als Teil von ihr.

FAKTEN-QUATSCH UND EINHEITSBREI IN TEXTEN VON CHAT-GPT

» […] Viele Menschen, die mit Texten arbeiten, machen sich Sorgen, dass sie bald von einer KI ersetzt werden. Apps wie Chat-GPT können ja offensichtlich gute Texte schreiben. Ich würde trotzdem zur Entspannung raten. […] Die Inhalte im Text, all diese Textmengen, mit denen KI lernt, werden schlechter werden. Früher waren das nahezu ausschließlich von Menschen geschriebene Texte, da war natürlich auch Quatsch dabei, aber nicht so viel. Nun aber werden immer mehr KI-generierte Inhalte automatisiert ins Netz gespült, die fehlerhaft sind. In den vergangenen Monaten sind zwei Studien erschienen, die voraussagen, dass das Internet schon in den nächsten Jahren praktisch tot sein wird, in dem Sinne, dass dort sehr viel Müll herumschwimmen wird. Die echten Informationen werden immer schwieriger zu finden sein. Das wird sich dann auch auf die Qualität der Ergebnisse der KI-Modelle auswirken. Sie werden immer weniger Sicherheit haben, ob die Fakten in den Texten stimmen. Bei den Formulierungen wird es außerdem immer mehr Einheitsbrei geben. Das hat auch mit den Algorithmen zu tun, die auf lange Sicht zum Mainstream tendieren. […] Die KI-Modelle, wie wir sie kennen, haben systemische Grenzen, über die während des großen Hypes gerade leider viel zu wenig gesprochen wird. Sie können nur anhand von vorhandenen Texten lernen. Es wird deshalb auch in Zukunft Menschen brauchen, die kreative Einfälle haben, die Themen gewichten, die schwer zugängliche Informationen recherchieren oder Fakten prüfen, so wie das Journalisten und viele andere Textarbeiterinnen tun. Menschen werden der KI auch 2035 noch etwas voraushaben.«

[aus: »Menschen werden der KI auch 2035 etwas voraushaben«, Interview von Redakteur Benedikt Peters mit Soziologin Prof. Sabine Pfeiffer, Süddeutsche Zeitung, 28.08.2025]