»Krabat«

Krabat

Otfried Preußler

in einer Fassung von Janis Knorr

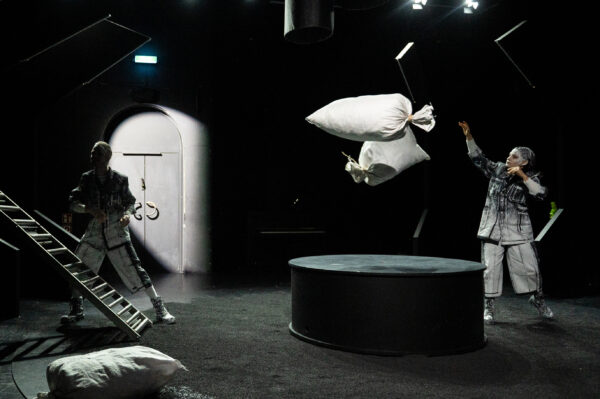

Mit

Stella Maria Köb

Daniel Mühe

Charlotte Wollrad

Regie Janis Knorr / Bühne und Kostüme Ariella Karatolou / Musik und Video Sebastian Jurchen / Dramaturgie Sonja Bachmann / Regieassistenz Florian Elias Ott / Soufflage Julia Schröder / Statistin Cellina Stephan

Technische Leitung Marcus Weide / Produktionsleitung Lisa Hartling /Produktionsleitung (in Vertretung) Henryk Streege / Leitung dt.2 | dt.x Tobias Gleitz /Beleuchtung Ottmar Schmidt / Ton- und Videotechnik Steffen Knoke / Maske Frauke Schrader (Leitung), Charlen Middendorf-Tinney (Einrichtung), Marlene Steinmann (Einrichtung) / Requisite Sabine Jahn (Leitung), Daniela Niehaus (Einrichtung) / Kostümausführung Ilka Kops (Leitung), Heidi Hampe, Stefanie Scholz / Malsaal Eike Hansen / Schlosserei Robin Senger, Jonas Hagenow / Dekoration Axel Ristau, Regina Nause / Tischlerei Maren Blunk

Aufführungsdauer 1 Stunde 20 Minuten, keine Pause

Aufführungsrechte Bühnenverlag Weitendorf, Hamburg

Premiere 20.November 2025, dt.2

Probenfotos Anton Säckl

Bild- und Tonaufnahmen sind während der Vorstellung nicht gestattet.

OTFRIED PREUSSLER: KRABAT – ZEHN JAHRE ARBEIT

Als Vorlage für meinen »Krabat« habe ich eine alte sorbische Volkserzählung verwendet, die ich bereits als Kind kennengelernt hatte, in einem Sagenbuch der Lausitz aus der Bibliothek meines Vaters. Im Grunde genommen lässt sich die Krabat-Sage auf die uralte Geschichte vom Zweikampf des Zauberlehrlings mit seinem Meister zurückführen, die schon im alten Indien vorkommt und seither immer wieder an den verschiedensten Orten in verschiedenartigsten Überlieferungen auftaucht.

(…)

Das Leben der Mühlknappen in meinem Buch dürfte im Großen und Ganzen mit der historischen Wirklichkeit übereinstimmen. Vorn Leben in einer »Schwarzen Schule« gibt es naturgemäß keine auch nur annähernd so ergiebigen Quellen; hier war ich weitgehend auf meine Phantasie angewiesen – und auf den Versuch, die Regeln einer zunftgemäß organisierten Gruppierung von Lehrmeistern und Schülern auf die Verhältnisse einer Zauberschule zu übertragen. Dass unter solchen Vorzeichen die Neulinge nichts zu lachen haben, dass sie von den älteren Gruppenmitgliedern erbarmungslos schikaniert werden, ist bekannt – warum sollte das ausgerechnet auf jener Mühle am Schwarzen Wasser anders gewesen sein?

(…)

Ob ich persönlich an Zauberei glaube? Ganz gewiss gibt es Kräfte, die wir uns mit dem Verstand allein nicht erklären können. In meinem Leben bin ich ein paarmal mit solchen Kräften konfrontiert gewesen. Es sind Kräfte des Herzens und Kräfte der Seele, die sich nicht messen lassen, die sich den Kategorien der modernen Wissenschaft noch entziehen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht existieren. Die menschliche Seele ist in der Lage, Energien zu entwickeln, die schwer begreifbar sind: Hass und Liebe, Neid und Mitfreude sind Aspekte davon. Man kann sie zum Guten oder zum Bösen nutzen, zur Weißen oder zur Schwarzen Magie, wie das früher hieß. Die Schwarze Magie beruht auf dem Hass, die Weiße Magie auf den Kräften der Liebe. Ich hoffe, dass das in meinem Buch von Krabat deutlich genug zum Ausdruck kommt.

Mein »Krabat« ist keine Geschichte, die sich nur an junge Leute wendet, und keine Geschichte für ein ausschließlich erwachsenes Publikum. Es ist die Geschichte eines jungen Menschen, der sich mit finsteren Mächten einlässt, von denen er fasziniert ist, bis er erkennt, worauf er sich da eingelassen hat. Es ist zugleich meine Geschichte, die Geschichte meiner Generation, und es ist die Geschichte aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstricken. Da gibt es nur einen Ausweg, den einzigen, den ich kenne: den festen Willen, sich davon frei zu machen, die Hilfe von treuen Freunden – und jene Hilfe, die einem aus der Kraft der Liebe zuwächst, der Liebe, die stärker ist als die Macht des Bösen und alle Verlockungen dieser Welt.

aus: Otfried Preußler: Ich bin ein Geschichtenerzähler, herausgegeben von Susanne Preußler-Bitsch und Regine Stigloher, Stuttgart/Wien 2010

»Junge Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstricken.«

Trendstudie »Jugend in Deutschland 2025«

Eines der wohl auffälligsten Ergebnisse der Studie ist: Die unter 30-Jährigen stehen unter massivem Druck. Sie wollen sich durch Leistung beweisen, beruflich Fuß fassen und sich ein selbstständiges Leben aufbauen. Doch Inflation, Wohnungsnot, Klimakrise und unsichere Wohlstandsperspektiven lassen viele Lebensentwürfe scheitern, bevor sie überhaupt beginnen. Diese Generation muss sich einer Arbeitswelt stellen, die in vielen Köpfen noch nach den Maßstäben früherer Jahrzehnte funktioniert, aber längst nicht mehr dieselben Sicherheiten bietet. Einst verlässliche Aufstiegschancen durch Bildung und Fleiß existieren in vielen Branchen nicht mehr oder werden durch prekäre Beschäftigung, stagnierende Löhne und eine sich ständig steigernde Unsicherheit auf dem Wohnungsmarkt zunichte gemacht.

Hinzu kommt der politische Vertrauensverlust: Während ältere Generationen häufig noch auf die etablierten Parteien setzen, wenden sich junge Menschen verstärkt alternativen, teils radikalen Kräften zu. Diese Abkehr von der traditionellen Politik ist kein Zufall – sie ist Ausdruck einer tiefen Enttäuschung über ein System, das ihre Interessen kaum berücksichtigt und es nicht schafft, ihnen eine planbare Zukunft zu bieten.

(…)

Der Wunsch an die politisch Machthabenden allerdings ist auch klar: Von ihnen wird erwartet, dass sie nicht nur für den Schutz des Bestehenden und die Interessen der älteren Generationen eintreten, sondern jungen Menschen eine Zukunftsperspektive bieten. Dabei ist das Bedürfnis nach Sicherheit generationenübergreifend. Die Herausforderung für die Politik besteht darin, diesen Wunsch nicht nur als Sicherung des Status Quo zu begreifen, sondern generationengerechte Lösungen zu schaffen, welchen den jungen Menschen wieder wirtschaftliche und politische Gestaltungsspielräume eröffnen. Geschieht das nicht, droht eine wachsende Entfremdung der jungen Generation – mit enormen Folgen für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Wohlstand und Demokratie.

(…)

Dafür braucht es keine Appelle zur Resilienz, sondern echte strukturelle Veränderungen, die wirtschaftliche Sicherheit, bezahlbaren Wohnraum, politische Teilhabe und die Gründung einer Familie ermöglichen. Nur so kann das Fundament für eine lebenswerte Zukunft gelegt und verhindert werden, dass eine ganze Generation in Unsicherheit verharrt.

(…)

Demgegenüber steht eine anhaltend negative Einschätzung der gesellschaftlichen Lage. Die Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Entwicklung, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und insbesondere den politischen Verhältnissen hat sich weiter verschärft. Junge Menschen nehmen Deutschland derzeit eher als Gesellschaft auf dem absteigenden Ast wahr – und es bleibt fraglich, inwiefern sie noch an eine politische oder wirtschaftliche Wende glauben. Die Erkenntnisse der vergangenen Bundestagswahl verdeutlichen, dass junge Menschen auf diese Wahrnehmung zunehmend polarisiert reagieren: Während ein Teil verstärkt auf gemeinschaftliche Lösungen und sozialstaatliche Konzepte setzt, fordert ein anderer einen klareren Kurs mit stärkerer Abgrenzung nach außen und einer härteren politischen Linie. Diese Entwicklung zeigt, dass der wachsende gesellschaftliche Pessimismus nicht nur zu Resignation führt, sondern auch neue politische Spannungen befeuert.

aus: Simon Schnetzer, Kilian Hampel, Klaus Hurrelmann: Trendstudie Jugend in Deutschland 2025, Kempten 2025

OTFRIED PREUSSLER: DIE KUNST DES ERZÄHLENS

Als Geschichtenerzähler repräsentiere ich seit Adams und Evas Zeiten das älteste Medium der Unterhaltung, der Belehrung, der Nachrichtenübermittlung schlechthin – eine Tatsache, die mich mit Stolz erfüllt, ohne dass sie mich überheblich machte. Vielmehr verleiht sie mir eine gewisse Sicherheit der Einschätzung meiner selbst, zudem meines Handwerks. Oder sollte ich lieber Mundwerk sagen? Die Unterscheidung ist schwierig.

Das erste Praktikum als Geschichtenerzähler habe ich in den Lagern des Großen Stalin absolviert, am östlichen Rand Europas. Dort habe ich am Beginn der Gefangenschaft, an den endlosen Abenden, in den Nächten des Hunger- und Seuchenwinters gegen das Heimweh an-erzählt, gegen Verzweiflung und Tod. Damals habe ich erfahren, welche Kraft von Geschichten ausgehen kann, welche Überlebenskraft.

Das zweite Praktikum fand in der Schule statt. Mein lieber pädagogischer Mentor in Rosenheim, der Herr Rektor Pestenhofer selig, hat mir den Rat gegeben: »Wenn die Schulkinder Ihnen durchgehen, bloß nicht laut werden, Herr Kollege, bloß nicht den wilden Mann markieren! Nehmen S‘ einfach die Geige zur Hand und spielen S‘ ihnen was vor!« Ein probater Tipp, der leider einen Haken hatte: Ich kann nicht geigen. Also versuchte ich’s mit Geschichtenerzählen – und siehe da! Mit Geschichtenerzählen hab ich mir manche ruhige Stunde verschaffen können.

(…)

Unter Mühsal habe ich gelernt, lebendig erzählte Geschichten in Geschriebenes umzusetzen. Bis ich dahintergekommen bin, wie sich auch diese schwierige Aufgabe meistern lässt.

Mit Geduld nämlich. Und mit sehr viel – wie soll ich es nennen? –, mit sehr viel kritischer Hingabe an den Text. Jeder Satz, jedes Wort, jede Silbe muss wohl bedacht sein. Alles, was dir beim unmittelbaren Erzählen zur Verfügung gestanden hat: Nun musst du versuchen, es in den geschriebenen Text hineinzulegen.

Hineinlegen ist nicht das richtige Wort. Auf die Gefahr hin, dass man mich missversteht: Ich versuche, dies alles in meine Texte hineinzuzaubern. Magie ist im Spiel, es kommt auf die richtige Formel an. Du musst deine Wortwahl, du musst die Länge der einzelnen Sätze richtig dosieren. Nicht zu viel, nicht zu wenig, das ist des Pudels Kern. Und du musst, jedem wirklichen Zauberer gleich, ein gewaltiges Quantum an Kraft an die Texte verschwenden, an eigener Lebenskraft. Erst dann darfst du darauf hoffen, der Leser werde dazu imstande sein, deine Formeln in eigene Bilder umzusetzen, kraft seiner Phantasie, dank der eigenen Schöpferkraft, die du ihm abverlangst.

aus: Otfried Preußler: Ich bin ein Geschichtenerzähler, herausgegeben von Susanne Preußler-Bitsch und Regine Stigloher, Stuttgart/Wien 2010